Síguenos @ContraReplicaMX

Síguenos @ContraReplicaMX

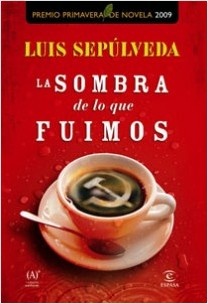

El fabulista marxista Luis Sepúlveda muere por Covid-19

Entornos

Por Ricardo Sevilla

entornos@contrareplica.mx

*A Lizbeth Mejía, amiga libresca

Al igual que Esopo, La Fontaine e Iriarte, Luis Sepúlveda (1949-2020) fue, en el más estricto de los sentidos, un fabulista. Sus personajes —que en ocasiones eran detectives, terroristas, exiliados e incluso, como en la vieja tradición, animales (gatos, chimpancés, gaviotas, etcétera) que hablaban y actuaban como seres humanos — protagonizaban historias o sucesos que entrañaban una hazaña aleccionadora.

Pero a diferencia de los fabulistas latinos y franceses, las lecciones de Sepúlveda no eran amables, sino duras, descarnadas y modernas. Y justo esa dureza y esa forma narrativa directa —que no daba lugar a las concesiones— no pocas veces lo alejó del didactismo, llevándolo en múltiples ocasiones hacia la animosidad, la denuncia y la prédica literaria.

Quien lo haya leído sabrá que el escritor chileno, desde sus primeros libros —Crónica de Pedro Nadie (1969) y Los miedos, las vidas, las muertes y otras alucinaciones (1973)— adquirió el hábito que introducir en sus historias una crítica sobre las perversiones y los extravíos de la humanidad. En una época donde la fábula ha sido sustituida por el discurso crudo y sin ambages, Sepúlveda no sólo fue un raro, sino también un anómalo.

Al ser un fabulista, el chileno fue también un moralista. En sus historias inoculaba —a veces con trabajo y no pocas veces suscitando el bostezo del lector ávido de escenas procaces y violentas— cualquier cantidad de parábolas y moralejas. De hecho, toda su obra está preñada de lecciones y enseñanzas. Como si fuese un inagotable caudal de proverbios, Sepúlveda se dio gusto lanzando, por allá y por acá, sus poemas y enunciados aforísticos: “América Latina limita al norte con el odio y no tiene más puntos cardinales”; “La historia es la que manda, y la hacen los personajes, no las virguerías plumíferas del autor ni su punto de vista”.

En una obra cincelada a fuerza de alegorías, desde luego, no podían escasear las sentencias y las máximas sobre el placer que comporta la vida libresca: “Me divierto mucho escribiendo y me gusta que la gente se lo pase bien con mis libros. Es una forma de contactarme con el mundo”.

No obstante, a fuerza de querer inocularle siempre una moraleja a sus narraciones, el autor cedió a escribir relatos planos y, hasta cierto punto, incoloros. No le interesa dar vuelcos en la historia ni complicar los ejes narrativos con saltos en el tiempo. A Sepúlveda sólo le importaba narrar lo que acontecía a sus personajes en un tiempo y lugar determinados. Eso —y sus thrillers político-literarios que denunciaban una y otra vez los bajos fondos del poder, la estulta política y su activismo antipinochetista— lo acercó a la narrativa periodística, donde logró cultivar un buen número de adeptos que, con entusiasmo, leyeron obras como Nombre de torero.

Sin embargo, su obra cumbre fue, sin duda, Un viejo que leía novelas de amor, un librito que apenas supera las cien páginas. Pocas nouvelles en la historia de la literatura chilena —y aun en la literatura hispanoamericana— ofrecen un arranque tan poético y, al mismo tiempo, tan desenfadado: “El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas”. Pero sobre esa obra ya han corrido ríos de tinta. Baste decir, sin más, que es su mejor pieza. Menor importancia merecen en su producción literaria libros como Diario de un killer sentimental, Historias marginales y Hot line.

Lo interesante, en todo caso, es que ni en esos textos —que tienen, todos, un formato de novela negra e incluso aparecen referencias a las obras de varios autores que cultivan el llamado género policiaco: el mexicano Paco Ignacio Taibo, del uruguayo Daniel Chavarría o del casi desconocido narrador alemán Jürgen Alberts — el chileno accedió a renunciar a la parábola.

A este hombre nacido en Ovalle —una pequeña ciudad rodeada de agua por todas partes—ni siquiera parecía importarle que, entre tanta sátira y moraleja, alguna le atinara en la propia cabeza. De hecho, parecía disfrutar arrojando puyas y frases punzantes sobre sí mismo: “El que se exilia (y Sepúlveda se exilió) no conoció más que un lado de la medalla y fomenta sus errores más allá de donde los aprendió, pero el que atravesó todo el túnel descubriendo que los dos extremos son oscuros se queda preso, pegado como una mosca a la cinta impregnada de miel”, apuntó precisamente en la novela Nombre de torero.

Pese a los autodescalabros, Sepúlveda seguía adelante porque, ante todo, fue un autor que vio en la literatura un escaparate pedagógico.

No es casual que la mayoría de sus personajes —en mayor o menor medida— estén dotados de pasiones execrables. Sin ser un autor católico, con frecuencia, en sus libros vemos desfilar a personajes que llevan consigo, casi enumerada, la celebérrima clasificación de aquellos “vicios” que, en sus primeras enseñanzas, solía utilizar la moral cristiana: avaricia, envidia, gula, ira, lujuria, pereza y soberbia.

Curiosamente este agnóstico, que afirmaba no haber “necesitado ni de supercherías religiosas ni de búsquedas de la luz para saber dónde está el camino que quiero recorrer”, solía escribir como si fuese una suerte de predicador impío.

En Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, por ejemplo, el escritor chileno —siempre en clave de fábula, preferentemente marxista— nos cuenta la historia de Kengah, una soberbia gaviota de plumas color de plata que solía planear sobre el océano —observando barcos y entregándose a enormes festines de sardinas y calamares— y Zorbas, un gato que solía pasar su vida holgazaneando, además de trepar por el tejado. El gato—al que Sepúlveda adjudica el pecado de la gula, era un animal “negro, gordo y tragón”, como un “capitalista”— sueña con recorrer el mundo y comerse una de esas cabezas de pescado que en los mercados, él sabe, obsequian a los felinos.

Una tormenta que levanta olas de petróleo en el mar —“las grandes empresas petroleras son un demonio que todo lo devasta”, dijo el humanista Sepúlveda— propicia que Kengah terminé con las alas pegadas al cuerpo y, moribundo, vaya a caer justo ante los pies lanudos de aquel gato barrigón, quien, después de olisquear al plumífero, termina salvándole la vida y emprendiendo un atípica amistad que los hace recorrer la espinosa epopeya de la amistad.

Y ahí es donde, una vez más, el preceptista Sepúlveda aprovecha para lanzar sus máximas: “Hay humanos que creen que los gatos negros traen mala suerte”; “Jamás hay que desconfiar de los amigos, quienes siempre nos alumbran el camino con su cariño”, etcétera.

Pero las moralejas del autor, hay que decirlo, siempre procuraban alcanzar un

mayor paroxismo. En este caso, ese paroxismo ocurre en la página 103: “te queremos

gaviota. Sentimos que también nos quieres, que somos tus amigos, tu familia, y es

bueno que sepas que contigo aprendimos algo que nos llena de orgullo: aprendimos a

apreciar, respetar y querer a un ser diferente”. Y así, por lo general, las fábulas de

Sepúlveda: moralizadoras, cursis y, sin embargo, bellas.

Ayer, al enterarnos que este ecologista y disidente murió vencido por el Covid-19 ⎼ese pequeño virus que tiene asolado al mundo entero e incluso lo ha puesto de

rodillas⎼ lo único que nos consuela un poco es saber que el gran fabulador Luis

Sepúlveda, muchos años atrás, ya había opinado sobre su propia extinción en

términos parabólicos: “La muerte es parte de la vida, es el cierre biológico y necesario

de un ciclo. Sería insoportable ser inmortal”.

Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.

/CR

Etiquetas

2024-04-22 - 14:57

El propietario de los catálogos de Blondie y Shakira, favorable a una oferta de compra de Blackstone

2024-04-22 - 09:09

2024-04-20 - 21:51

2024-04-20 - 17:21

2024-04-17 - 21:35

2024-04-17 - 20:23

2024-04-17 - 20:04

2024-04-17 - 19:59

2024-04-17 - 16:33

2024-04-16 - 15:08